本文

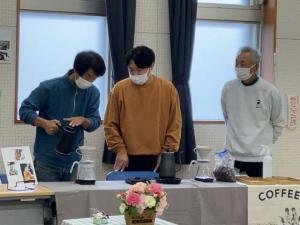

認知症の理解を深める講座の様子

認知症の理解を深める講座(当事者・ご家族・支援者の声を聴く)

厚生労働省は、令和7年には高齢者の5人に1人が認知症になると推計しています。

近くにいる人が認知症になったとき、どのように関わればよいのだろうか?

当事者・ご家族・支援者から直接話を聴き、誰もが住み慣れた地域で暮らし続けられるために、自分たちにできることを参加者のみなさんと一緒に考えてみました。

第2回(令和6年11月16日) 23名参加

JR廿日市駅北側にあるコーヒーカフェ※で働く、認知症当事者の2人とオーナーの尾高さんをゲストに迎え、「認知症カフェin中央市民センター」を開催しました。

※omnibas roasters tokyo(オムニバス ロースターズ トーキョー)

まず、はじめに、オーナーの尾高さんから「このカフェは、ロゴに用いている”キリン”の目のような穏やかな人たち、”キリン”の模様のように一人一人異なる視点や目標を持った人たちが集まる場所にしたい」という思いをお話していただきました。

次に、当事者の2人からは、ハンドピック(豆の選別作業)が得意なことや後輩スタッフへの指導の役割を担っていることなどをお話していただきました。

認知症と診断された当初は気持ちが落ち込んだそうですが、今は仲間のみなさんと前向きに活き活きとした生活を送っていらっしゃいます。

「自分ができることを見つけてやっていきたい」「助けてもらえる仕組みが安心感につながる」「地域とつながることが大切」など、当事者としての経験も発信していただきました。

後半は、当事者の2人が淹れたおいしいコーヒーをいただきながら、参加者の皆さんでグループトークをしました。

参加者の感想(アンケートから抜粋)

・認知症をもつ方のイメージが変わりました。認知症があってもできることがたくさんあって、活き活きと生活されていて目からウロコでした。

・素晴らしい出会いをいただき参加して本当によかったです。

・やさしい気持ちになりました。皆さんいろいろな取り組みをされていて、出かけて交流できる居場所、話ができる場所の大切さを感じました。

・グループトークで共通の悩みを持つ方の話を聞くことができて良かったです。

・とても素敵な時間でした。

第1回(10月19日開催) 30名参加

前半は、認知症サポーター養成講座の講師も務められているキャラバンメイトの田中薫さんに、実生活で認知症のお母さんをもつ娘の視点でお話をしていただきました。

田中さんからは、認知症をもつ人も私たちと同じ一人の「人」として尊重し、むやみに行動を制御するのではなく、理解しようとすることが大切であることを教えていただきました。

後半は、配偶者の認知症を地域でオープンにして暮らしているご家族の方からお話をしていただきました。

配偶者の方が徘徊したときには地域の方が一緒に探してくれたり、日頃から声をかけてくれるなど、オープンにしたことで心が少し軽くなられたようです。

参加者の感想(アンケートから抜粋)

・本日の話は、具体的で心にしみる話ばかりでとても参考になりました。

・同じような境遇の方の話を聞くことができ、私もできる限り母の介護ができればいいなと感じました。

・人とのつながりが大切なことがわかりました。オープンにできるような雰囲気づくりも必要ですね。

・先日、母が一人で外出して、とても慌ててしまいました。無事発見できましたら、すぐに見守り登録して見守りカードも活用しています。広く普及すればよいと思います。