本文

地御前出身の画家 小林千古の紹介

地御前出身の画家 小林千古

太平洋を渡る移民たちとともに、冒険心を抱きハワイへ降り立った一人の若者がいました。

19世紀末アメリカ・ヨーロッパに渡り伝統的な絵画を学び、日本画壇に新風を吹き込んだ地御前出身の洋画家。その名は明治時代の日本洋画史に特異存在として残る、「小林千古」。

小林千古という画家を知っていますか。明治時代の日本洋画家に新風を吹き込んだ洋画家です。

1 青年「花吉」から画家「万古」へ

1888年、18歳の小林花吉青年は向学心と冒険心を抱き、ハワイを経て、カリフォルニア州サンフランシスコに到着する。希望に満ちた花吉を待ち受けていたのは、住み込みの雑用として働きながら英語を学ぶという厳しい生活であった。そんな中、ある日本人学生と出会い、美術学校の状況、アメリカの画家の境遇や絵画の価格などを聞き、幼少より得意としていた絵を勉強してみたいと思うようになる。カリフォルニアデザイン学校(後にマークホプキンス美術学校)に入学し、通常4年で卒業するところを学資を稼ぎながらであったため、苦労の末6年かって卒業した。それでも絵に熱中するあまり、時間を忘れ食事をとることも忘れ、何時間も休まずに創作し続けた努力が実を結ぶ。その成績は非常に優秀で、カリフォルニア州で最も権威のあるコンクールで裸体デッサンの対象の優などブラウンメダルを受賞し、さらに裸体油絵対象の最優などエイブリーメダルを受賞する。そして美術学校時代から使い始めた「万古(萬古)」(Banko)の名で、地元日字新聞に「金牌ハ桜花男児の手に落つ“小林万古氏の名誉”」と報じられた。受賞自体の困難さとともに、当時の日本人移民の増加が原因である反日感情が高まる社会情勢の中での栄誉が、その報を聞いた日本人移民達の希望の的となったことは想像に難くない。

1888年、18歳の小林花吉青年は向学心と冒険心を抱き、ハワイを経て、カリフォルニア州サンフランシスコに到着する。希望に満ちた花吉を待ち受けていたのは、住み込みの雑用として働きながら英語を学ぶという厳しい生活であった。そんな中、ある日本人学生と出会い、美術学校の状況、アメリカの画家の境遇や絵画の価格などを聞き、幼少より得意としていた絵を勉強してみたいと思うようになる。カリフォルニアデザイン学校(後にマークホプキンス美術学校)に入学し、通常4年で卒業するところを学資を稼ぎながらであったため、苦労の末6年かって卒業した。それでも絵に熱中するあまり、時間を忘れ食事をとることも忘れ、何時間も休まずに創作し続けた努力が実を結ぶ。その成績は非常に優秀で、カリフォルニア州で最も権威のあるコンクールで裸体デッサンの対象の優などブラウンメダルを受賞し、さらに裸体油絵対象の最優などエイブリーメダルを受賞する。そして美術学校時代から使い始めた「万古(萬古)」(Banko)の名で、地元日字新聞に「金牌ハ桜花男児の手に落つ“小林万古氏の名誉”」と報じられた。受賞自体の困難さとともに、当時の日本人移民の増加が原因である反日感情が高まる社会情勢の中での栄誉が、その報を聞いた日本人移民達の希望の的となったことは想像に難くない。

| 作品1 | 作品2 |

|---|---|

|

|

| 婦人像(正面) 1893(明治26年)コンテ・紙 47.5Х40.0広島県立美術館 |

プリンセス カイウラニ 1899(明治32)年 油彩・キャンバス 51.0×41.0 ハワイ ビショップ博物館 |

|

この肖像画はカイウラニがなくなった同じ年1899年にハワイで描かれた。プリンセス・カイウラニの父クレグホーンが所有していたが、1910年に亡くなった後、ビショップ博物館に寄贈された。ところが、多数のコレクションと一緒に寄贈されたためか、長い間展示されることなく、他のコレクションと一緒に眠っていた。その後博物館の学芸スタッフにより再発見・修復された後、1954年のアロハウイークというイベントの期間中、ビショップ博物館内で他の王族の絵と一緒に展示された。同年10月18日付のホノルルアドバタイザ-紙に「今公開されている王族の肖像画」として、博物館には「Banko 1899」のサインしか作者に関しての情報が無く、「Bankoの正体は神秘で覆い隠されている。」と報じられた。その3日後21日のアドバタイザ-紙には「Bankoの謎が解決した、カイウラニ肖像は日本人画家の手によるもの」と題しハワイ在住の相賀氏により提供された「小林万古」情報を掲載している。その後1983年再度修復され、現在はビショップ博物館本館の歴代王族を紹介している「大家の間」に重要な作品として常設展示されている。また、王族の中でも最も人気のあるひとりであるため、書籍など印刷物になることが頻繁にあるが、その表紙などに図版としてたびたびこのBanko作の肖像画が使われており、目にする機会も多い。 |

|

2 ハワイでの足跡~そしてヨーロッパ遊学へ

1898年、母親を見舞うため10年ぶりに一時帰郷する。その年末、ハワイへと再び渡った。その目的は、ヨーロッパでの美術研究のための遊学費用を稼ぐことであった。

1898年、母親を見舞うため10年ぶりに一時帰郷する。その年末、ハワイへと再び渡った。その目的は、ヨーロッパでの美術研究のための遊学費用を稼ぐことであった。

1899年ホノルル・フォート街付近に画室を設けて絵を教えるかたわら、数多くの有名人の肖像画を描き、地元英字新聞に取り上げられ話題となった。その肖像画の中にハワイ王朝最後の希望といわれ絶大な支持を得ながら、万古が肖像を描いたその同じ年、24歳の若さで非業の死を遂げた絶世の美女「プリンセス・カイウラニ肖像」があった。

1900年ハワイを発ち、アメリカ大陸を横断、イギリス・ロンドンで美術館巡りをした後、フランス・パリへ到着。黒田清輝・岡田三郎助など日本人画家たちと親交しながら、ルーブル美術館で数多くの巨匠達の絵に触れることが、後の万古に大きな影響を与える。名画に触発された万古はモデルを使って絵を描き始めるが、突然発熱し生死の境を彷徨う。一命を取り留めた万古はパリの田舎シャヴィユで静養したのち、イタリアの名所旧跡を訪ね、帰国の途に着く。途中、往路と同じくハワイに1年間滞在し、渡欧作を発表、またハワイでも製作をした。

| 作品3 | 作品4 |

|---|---|

|

|

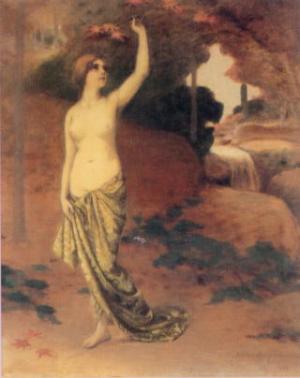

| 夢の間 1899(明治33)年 油彩・キャンバス 93.5×67.2 はつかいち美術ギャラリー |

パッション 1901(明治34)年 油彩・キャンバス 14.56Х114.3はつかいち美術ギャラリー |

| この作品は万古がヨーロッパ遊学資金を稼ぐためハワイの滞在し、プリンセス・カイウラニなどの多数の肖像画を製作した頃の作品である。他の作品とは趣を異にした、非常に明るい雰囲気の作品になっている。窓から射す柔らかな光と、ハワイを象徴する赤いハイビスカスが印象的である。 千古本人が残したスクラップブックには当時のこの作品の写真が貼付けられており、その上段には赤鉛筆で「在布哇中作画ノ一(夢ノ間)」と記されている。その姿は横長で現在の約倍の大きさがあった。1973年パッションや忘れ形見などと共に、千古旧宅の土蔵から発見されるが、その時点ですでに現在のサイズになっており、裁断された右端近辺には水に濡れたような跡が残っていた。 |

千古は雑誌記事の中でこの《パッション》に関してつぎのように述べている。

|

|

作品5 |

|

|

|

|

忘れ形見(恤兵揮毫) |

3 「万古」から「千古」へ―日本画壇鮮烈デビュー

1903年ハワイから帰国した万古は、1905年上京し、当時の日本画壇の主流の一つであった白馬会の第10回記念展に出展する。それはパリで知り合った黒田精輝、岡田三郎助ら白馬会の主要メンバーの推薦があったからに他ならない。そして、この時から、すでに白馬会で活躍していた小林萬吾(こばやしまんご)と混同されやすいという理由から、千古(Senko)を名乗るようになる。

1903年ハワイから帰国した万古は、1905年上京し、当時の日本画壇の主流の一つであった白馬会の第10回記念展に出展する。それはパリで知り合った黒田精輝、岡田三郎助ら白馬会の主要メンバーの推薦があったからに他ならない。そして、この時から、すでに白馬会で活躍していた小林萬吾(こばやしまんご)と混同されやすいという理由から、千古(Senko)を名乗るようになる。

日本では無名の千古が、新作の油彩画18点とパステル画4点の合計22点と最も多く出品したということで話題をさらった。内容も《ミルクメイド》などサンフランシスコ時代、ヨーロッパ遊学中の作品や、日本的装飾画の大作《中道》と今までの画業成果の披露といった感のある作品群で他を圧倒する。ある批評では主要会員と劣らぬ技量を絶賛されたが、また別の批判では、経歴の違いと、明らかに外光派と一線を画した異彩を放つその画風に対し、酷評された。いずれにせよ、最も注目を浴びた鮮烈な日本洋画壇へのデビューであった。

次いで、1907年東京府勧業博覧会に100号の大作《誘惑》を出品する。おなじく出品された青木繁の《わだつみのいろこの宮》ともに1,500円という場内最高額を付けた自信作で、どちらも受賞の呼び声が高く注目されたが、青木繁は3など賞に入り《誘惑》は無賞という結果に終わる。

その翌年、千古は結核を患い、黒田清輝の推薦により得た学習院女学部助教授の職を辞し、故郷地御前へ戻り静養するも、1911年41歳の若さでこの世を去る。

| 作品6 | 作品7 |

|---|---|

|

|

|

誘惑 |

ニューヨーク公園の紅葉 1901(明治34)年 油彩キャンバス 70.0Х56.0個人蔵 |

| 「誘惑」は、物議を醸した作品であったが、千古が伝えたかった構想は、なかなか見る人に伝わらなかった。あるイギリス人がこの《誘惑》をみて、「目隠しをした少女は日本を表し、悪魔はヨーロッパの物質文明を表したもので、日本が物質文明の誘惑されているのを、日本の先祖の霊を象徴する天女がしきりに止めようとしている、という意味だ」と解釈していたと新聞紙上に掲載される。それに対して、千古は「初めて私の思いを理解してくれる人があり驚いているが、これが日本人であればどんなに嬉しいことか」との感想を新聞に投稿している。(両記事とも切り抜きのため紙名、掲載日不明) その後、この作品は故郷の地御前神社の拝殿に掛けられていたが、海岸沿いで潮風や雨にさらされていたため褪色し、往時の色合いは失われた。後に遺族により厳島神社に奉納され、現在は宝物館に収蔵されている。 |

|

現在 地御前小学校の敷地には、「小林千古生誕の地」という記念碑と説明プレートがたっています。また、金剛寺墓地には、千古の墓があります。

一世紀前の千古の作品を通して、海外で大きく羽ばたいた郷土の先人の偉業を学び、その心と技を感じ、未来の廿日市市の文化を担う人々に継承されることを願っております。

| 記念碑など | |

|---|---|

|

|

| 小林千古生誕之地 | 千古小林花吉の墓 |

出典 「市制20年開館10周年・広島県ハワイ州友好提携10周年記念特別展 小林千古展」

[図録]はつかち美術ギャラリー 2007年5月

トップページ写真の説明

トップページ写真の説明