本文

廿日市市のまちづくり活動を紹介します

廿日市市の地域自治組織のまちづくり活動を紹介します。

地域自治組織とは

地域自治組織とは、地縁に基づくつながりによるまちづくりに取り組む団体の一つです。市内28地区の地域自治組織は、地域に暮らすみんなで住みよいまちをつくろうと、身近な生活課題(防災、防犯、地域福祉、環境衛生、文化の継承など)の解決に向けて、自主的に活動されています。

| 地区 | 地域自治組織名 | 組織図 | 地区 | 地域自治組織名 | 組織図 |

|---|---|---|---|---|---|

| 佐方 | 佐方アイラブ自治会 | R7時点 [PDFファイル/192KB] | 地御前 | 地御前地区自治会 | R2時点 [PDFファイル/92KB] |

| 廿日市 | 廿日市地区まちづくり協議会 | H30時点 [PDFファイル/154KB] | 阿品 | 阿品地区コミュニティをすすめる会 | R7時点 [PDFファイル/1.23MB] |

| 平良 | 平良地区コミュニティ | - | 阿品台 | 阿品台コミュニティ | R5時点 [PDFファイル/162KB] |

| 原 | 原地区コミュニティ推進協議会 | R7時点 [PDFファイル/128KB] | 宮園 | 宮園地区コミュニティ協議会 | R4時点 [PDFファイル/164KB] |

| 串戸 | 串戸地区自治協議会 | R7時点 [PDFファイル/369KB] | 四季が丘 | 四季が丘自治連合会 | R7時点 [PDFファイル/314KB] |

| 宮内 | 宮内地区コミュニティづくり協議会 | R7時点 [PDFファイル/60KB] |

| 地区 | 地域自治組織名 | 組織図 | 地区 | 地域自治組織名 | 組織図 |

|---|---|---|---|---|---|

| 玖島 | 玖島地区コミュニティ推進協議会 | R7時点 [PDFファイル/75KB] | 津田四和 | 津田・四和ふれあいまちづくりの会 | R7時点 [PDFファイル/113KB] |

| 友和 | 友和地区自治会等連絡協議会 | - | 浅原 | 浅原の未来を創る会 | R7時点 [PDFファイル/431KB] |

| 地区 | 地域自治組織名 | 組織図 |

|---|---|---|

| 吉和 | コミュニティよしわ | R7時点 [PDFファイル/100KB] |

| 地区 | 地域自治組織名 | 組織図 | 地区 | 地域自治組織名 | 組織図 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1区 | 大野第1区 | R7時点 [PDFファイル/217KB] | 7区 | 大野第7区 | R7時点 [PDFファイル/94KB] |

| 2区 | 大野第2区 | - | 8区 | 大野第8区 | - |

| 3区 | 大野第3区 | R7時点 [PDFファイル/96KB] | 9区 | 大野第9区 | - |

| 4区 | 大野第4区 | R7時点 [PDFファイル/271KB] | 10区 | 大野第10区 | - |

| 5区 | 大野第5区 | R7時点 [PDFファイル/446KB] | 11区 | 大野第11区 | - |

| 6区 | 大野第6区 | - |

| 地区 | 地域自治組織名 | 組織図 |

|---|---|---|

| 宮島 | 宮島地域コミュニティ推進協議会 | R7時点 [PDFファイル/54KB] |

地区ごとのまちづくり活動

佐方地区

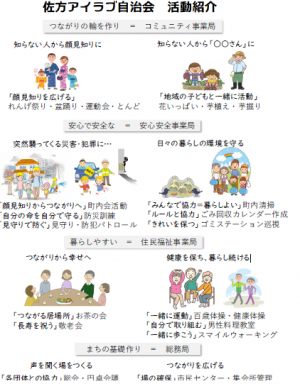

佐方アイラブ自治会は、指定管理者として佐方市民センターを拠点に、さまざまな活動に取り組んでいます。ボランティア活動の推進もしており、自治会独自の『佐方アイラブボランティア支援制度(=通称:アイラブポイント)』を導入、参加者も年々増えており、住みよいまちづくりと地域の活性化を目指しています。

その他の活動は、佐方市民センターのページをご覧ください。

廿日市地区

廿日市地区では、夏祭りや市民運動会などの行事を始め、クリーンアップ大会や夜間パトロールなど、「住民のみなさまの声を活動に生かす」ことを活動の原理原則として「安心・安全」な住みよいふるさとづくりに取り組んでいます。

伝統文化の継承として、津和野街道の魅力発信も継続的に実施しており、令和5年6月には『鷺舞(さぎまい)』が厳島神社で奉納されました。また、寄り添う活動をさらに追求し、こども食堂の支援やいきいき百歳体操の活性化や参加者の拡大にも力を入れています。

廿日市地区まちづくり協議会の活動を、もっと詳しく知りたい人は、廿日市地区まちづくり協議会のホームページ<外部リンク>をチェックしてください。

平良地区

令和5年度は、コロナ禍で中止となっていた平良地区夏祭りが4年ぶりに開催され、3,000名を超える方が来場し、飲食店ブースは長蛇の列で売り切れが出るほどの大盛況となりました。

また、平良地区では、生活習慣病や骨粗しょう症の予防のために「交流ウォーキング」を開催しています。参加者は、コース沿いの景色や名所を見ながらウォーキングを楽しんでいます。

その他の活動は、コミュニティだよりコミュニティ平良 [PDFファイル/3.42MB]をご覧ください。

原地区

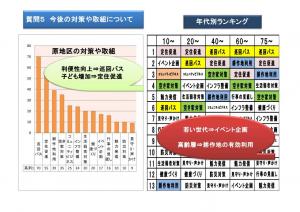

原地区では、地域自らが地域課題の解決に向けた事業を興し、柔軟に取り組むための組織として、平成30年度に「事業化検討委員会」を立ち上げられました。 まずは住民ニーズの把握のため、地区内の小学5年生以上の人を対象とした住民アンケートを実施され、「原どろんこバレー大会」など、移住・定住に向けた取り組みをされています。

また、原地区では、原の「眺望」や「自然」を活かした、原のまちらしい景観をつくるために「原地区景観協定」<外部リンク>を策定しています。

串戸地区

串戸地区では、安心・安全なまちづくりのために「串戸地区自主防災組織」の活動に力を入れて取り組んでいます。8月に実施した「夏休み防災キャンプ」には、地元の小学生たちが参加し、災害時に役立つ知識やスキルを楽しみながら身につけることができました。

10月には、串戸地区で初めての地区内一斉訓練が実施されました。災害時に効率的で効果的な避難ができるよう、避難指示が発令されたという想定で、自主防災会から連絡を受けた町内会長がそれぞれの町内会員に避難を呼びかけるという訓練が行われました。

串戸地区自治協議会の活動を、もっと詳しく知りたい人は串戸地区自治協議会のブログ<外部リンク>をチェックしてください。

宮内地区

宮内地区では、住み慣れた地域で元気に生活するために、楽しく筋力をつける「いきいき百歳体操」を行っています。参加者からは「一週休むと体が重く感じる」という声もあり、「いきいき百歳体操」が生活の一部となっているようです。

さらに、スポーツの普及と人間関係の輪を広げることを目的に、グラウンドゴルフ大会やペタンク大会を開催しています。例年、熱戦が繰り広げられており、健康促進や地域のつながりを深める貴重な機会になっています。

宮内地区コミュニティづくり協議会の活動を、もっと詳しく知りたい人は宮内地区コミュニティづくり協議会のホームページ<外部リンク>をチェックしてください。

地御前地区

地御前地区は、宮島の嚴島神社の外宮である地御前神社があり、管絃祭の他にも旧暦5月5日に行われる御陵衣祭、馬飛ばしの祭事が開催されるなど、地元の歴史、地域の文化が大切に継承されています。

地御前地区自治会では、地域の歴史・文化の継承、「どんぐりクラブ活動」などの子ども向けの活動、サロンの開催など、さまざまな活動をしています。令和6年度からは「きずな食堂」も開催し、住民同士の交流や連携を図りながら、「明るく、元気で、生きがいのあるまちづくり」に取り組んでいます。

地御前地区自治会の活動を、もっと詳しく知りたい人は地御前地区自治会のホームページ<外部リンク>をチェックしてください。

阿品地区

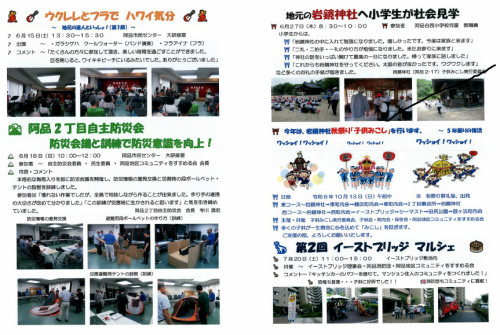

阿品地区は、沿岸部のマンション群、JR山陽本線付近にある住宅地、1940年頃から開発された団地など、市内でも特に多様な生活様式で暮らす人たちで構成されています。

阿品地区コミュニティをすすめる会では、住民の親睦・連帯を強化し、より住みやすいまちづくりに向けて、花いっぱい運動や交流ウォーキングなど、さまざまな取組をしています。

各町内会では防災訓練、もちつき大会、マルシェ、各種祭り、サロン支援なども実施されています。

阿品台地区

阿品台地区では、40年間続く伝統行事の継承、地区の多世代交流、安全で安心して暮らせるまちづくりを目的に、各種祭りの開催や防災訓練、清掃活動など、さまざまな活動に取り組んでいます。

特に、毎年の夏祭りは、かつては「納涼盆踊り大会」という名称で、ひょっとこ踊りや歌謡ショー、和太鼓やダンスなど、時代とともにアトラクションも更新しながら、地区全体に活気と一体感を持たせられるように工夫されてきました。コロナ禍を経た令和5年度には、コミュニティが新組織に代わり、コミュニティ主催の夏祭りは中止になりましたが、有志による夏祭り実行委員会の立ち上げがあり、4年ぶりに開催され大いに賑わいました。

各町内会では秋祭り、敬老会、とんど祭り、サロン支援なども実施されています。

広報紙 ふれあい 第73号 [PDFファイル/1.02MB]

阿品台コミュニティの活動を、もっと詳しく知りたい人は阿品台コミュニティのホームページ<外部リンク>をチェックしてください。

宮園地区

宮園地区には、通称『くるりん村』と呼ばれるビオトープがあり、2023年度には全国学校・園庭ビオトープコンクールにおいて、優秀賞を受賞しています。

また、コロナ禍でさまざまな活動が抑制された小学生のこどもたちのために、夢と希望のエールを込めて、令和6年3月に『熱気球プロジェクト』を実施しました。

冬に開催している宮園フェスティバルでは、恒例となっている『長巻寿司チャレンジ』が今年も見事成功(25m!)し、参加者でおいしくいただきました。

その他の活動は、宮園だより [PDFファイル/1.39MB]をご覧ください。

四季が丘地区

令和5年度より、町内会連合会とコミュニティづくり協議会が統合され、新たに四季が丘自治連合会が発足されました。四季が丘自治連合会は、これまで連合会が担ってきた各町内会の横のつながりや、コミュニティ協議会が行ってきた各種イベントなどの活動を一体となって行うものです。

令和5年7月には、4年ぶりとなる第31回四季が丘夏祭りが開催されました。ポポロ公園を埋め尽くすほどの来場者があり、最終的な来場者数は6,000名でした。ステージでは、ダンスやビンゴゲームなど盛りだくさんのイベントがおこなわれ、コロナ前の状況を上回るほどの大盛況でした。

四季が丘自治連合会の活動を、もっと詳しく知りたい人は四季が丘自治連合会のホームページ<外部リンク>をチェックしてください。