本文

IoTスマートゴミ箱「SmaGO(スマゴ)」の本格設置に向けた取組とSmaGOモデル事業の結果

宮島では、来島者数の増加やテイクアウトなど店舗の業態変化により、観光客によるゴミの置き捨てや、食べ歩きに伴う大量の飲み残しの処分などが課題となっています。

一方で、多くの観光客のごみ捨てニーズに応えるために、単に宮島の様々な場所に公共ごみ箱を設置すればよいということではないと考えています。宮島の自然・環境の保全を図るためには、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の意識を誘導し、人々の合理的行動性向に基づく宮島の「合理的ごみ捨ての仕組み」の構築が必要です。

このため、市と県は、BIPROGY株式会社、一般社団法人全国清涼飲料連合会とともに、令和6年8月8日から約3ヶ月間、観光客の動線上に必要最小限の公共ごみ箱として、宮島とその玄関口である宮島口にSmaGO(スマゴ)設置するモデル事業を実施しました。

そのモデル事業の結果を受け、令和7年度から本格設置に受けて取組を進めています。

※本モデル事業は、環境省「ごみのポイ捨て・発生抑制対策等モデル事業(観光庁連携事業)」<外部リンク>採択事業として実施しました。

SmaGO(スマゴ)とは

ゴミ箱内のセンサーがゴミの量を検知し、自動的に約5分の1まで圧縮するとともに、集積状況が逐次クラウド送信されることで、即時にゴミの状況を確認することができます。

これにより、ゴミの散乱を抑制し、景観の維持とシカの誤食を防止するとともに、ゴミ回収作業の効率化が期待されます。

令和7年度からの本格設置に向けた取組(令和7年2月16日~)

モデル事業では、プラカップのペットボトル専用ボックスへの誤投入が多いことが課題として分かりました。県立広島大学大学院 江戸克栄教授<外部リンク>の協力を得ながらその課題解決に向けた実証実験を行いました。

- リサーチの実査(2月16日)

- リサーチ結果を分析しインフォグラフィックスの修正案を検討

- インフォグラフィックスA案の実証実験(3月3日~3月9日) ※ 宮島口旅客ターミナルのSmaGOで実施

- インフォグラフィックスB案の実証実験(3月10日~3月16日) ※ 宮島口旅客ターミナルのSmaGOで実施

- 実証実験の結果を分析し、インフォグラフィックスの改修案を検討

- 宮島口旅客ターミナル、TOTO宮島おもてなしトイレのSmaGOのインフォグラフィックスの改修

SmaGOモデル事業の概要(令和6年8月8日~11月15日)

SmaGOモデル事業で得られた成果と課題

モデル事業で得られた成果と課題の概要は、次の資料をご覧下さい。

実施期間

令和6年8月8日~令和6年11月15日

実施内容

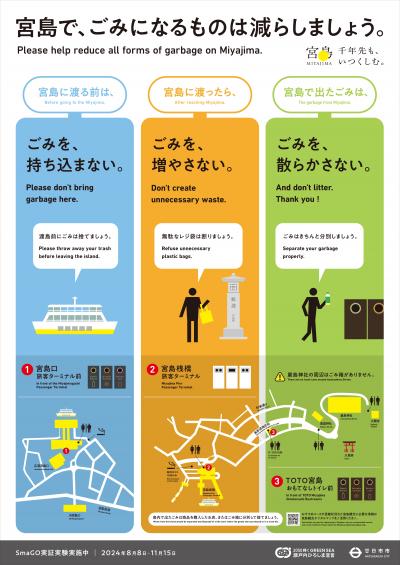

宮島におけるゴミ削減に向け、ゴミを「持ち込まない・増やさない・散らかさない」を基本方針として、宮島口旅客ターミナルとTOTO宮島おもてなしトイレにSmaGO(スマゴ)を設置しました。

ゴミ箱本体の分別表示により適切なゴミの分別を促し、TOTO宮島おもてなしトイレには、飲み残し専用BOXを設置することで、宮島特有の課題に対応しました。

マナー啓発

このモデル事業では、ポスターやデジタルサイネージなどでゴミ箱の位置や分別に関する情報を発信し、マナー啓発にも取り組みました。

また、宮島口みらい協議会<外部リンク>と連携してポスターを作成し、啓発活動にも取り組みました。

みやじまぐちそぞろあるきスタンプラリー

ゴミの適正分別と宮島の玄関口である宮島口の周遊促進を図るため、スマートフォンを使ったスタンプラリーも実施しました。

実施期間

令和6年10月1日(火曜日)~令和6年10月31日(木曜日)

スタンプ取得方法

- 宮島口商店街の対象店舗に設置されている二次元コードを読み取る。(3店舗)

- 「SmaGO(スマゴ)」に掲載されている二次元コードを読み取る。(2個)

- 宮島のゴミマナーに関する動画を視聴する。(1回)

その他

宮島口みらい協議会のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

関連情報

問い合わせ先

宮島ゴミ対策プロジェクトチーム

電話:0829-30-9224