本文

敬老の日に『火の用心』の贈り物を~住宅防火・防災キャンペーン~

住宅火災から高齢者を守りましょう!

住宅防火・防災キャンペーン [PDFファイル/1.42MB]

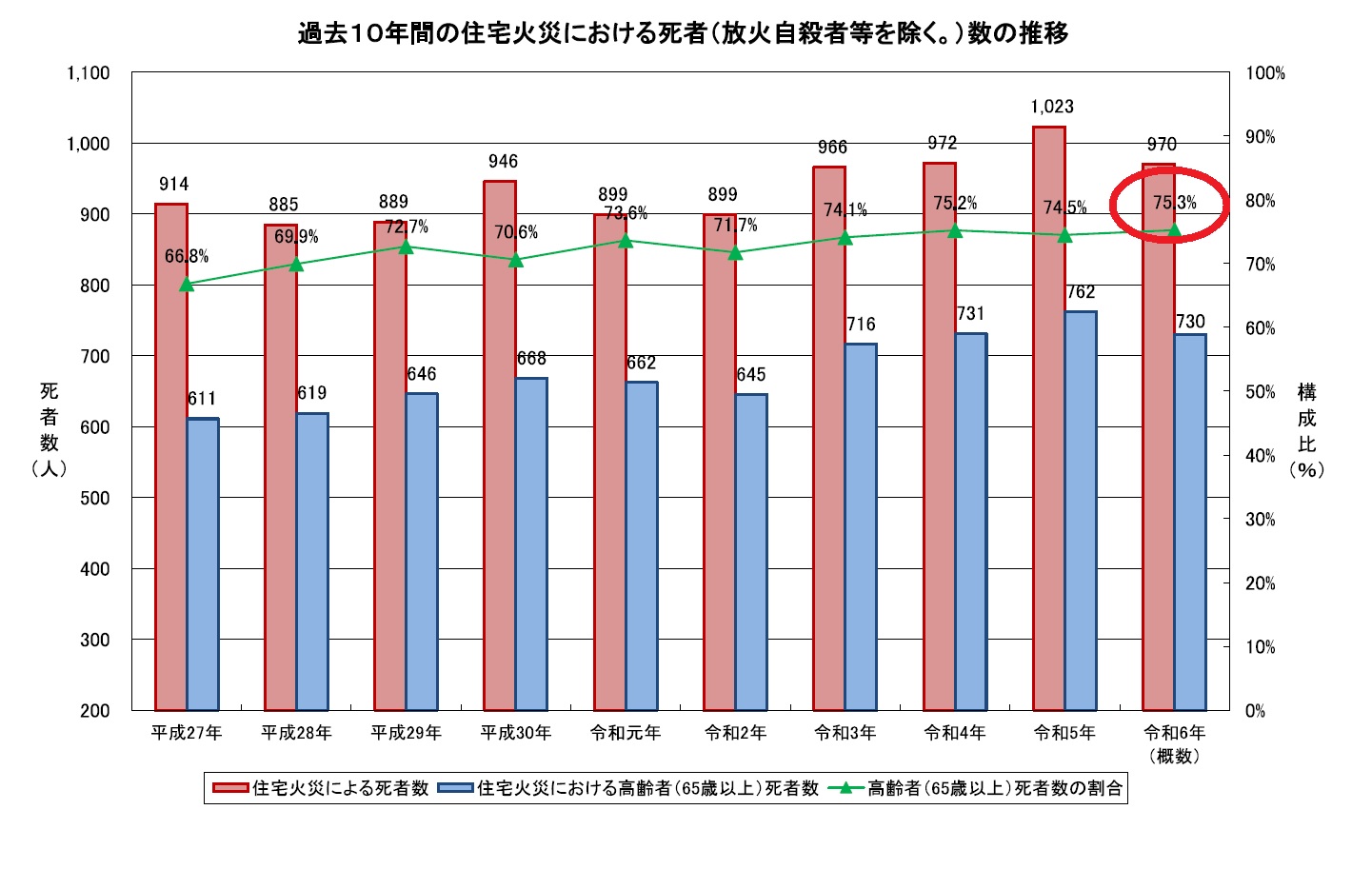

住宅火災による死者の7割以上は高齢者です

出典:総務省消防庁「令和6年(1月~12 月)における火災の概要(概数)について」

住宅火災の死者の約75パーセントは65歳以上の高齢者です。

「火災の発見が遅れた」ことや、避難をはじめたものの「体力や判断能力の低下」で逃げる機会を失ったり、逃げ切れ無かったため犠牲になる方が多いようです。

特に一人暮らしや歩行困難・認知症の方のリスクが高く、火災時の避難が難しくなりがちです。

高齢者を住宅火災から守るためには

1.火事を起こさない ~身の回りのチェック 感震ブレーカー~

まずは火災を起こさないことが大事です。

・寝たばこは絶対にしないようにし、決まった場所で喫煙し、吸殻は水で完全に消してから捨てるようにしましょう。

・ストーブの周りに燃えやすい物を置かないようにしましょう。

・放火を防ぐため、家の周りに燃えやすい物を置かないようにしましょう。

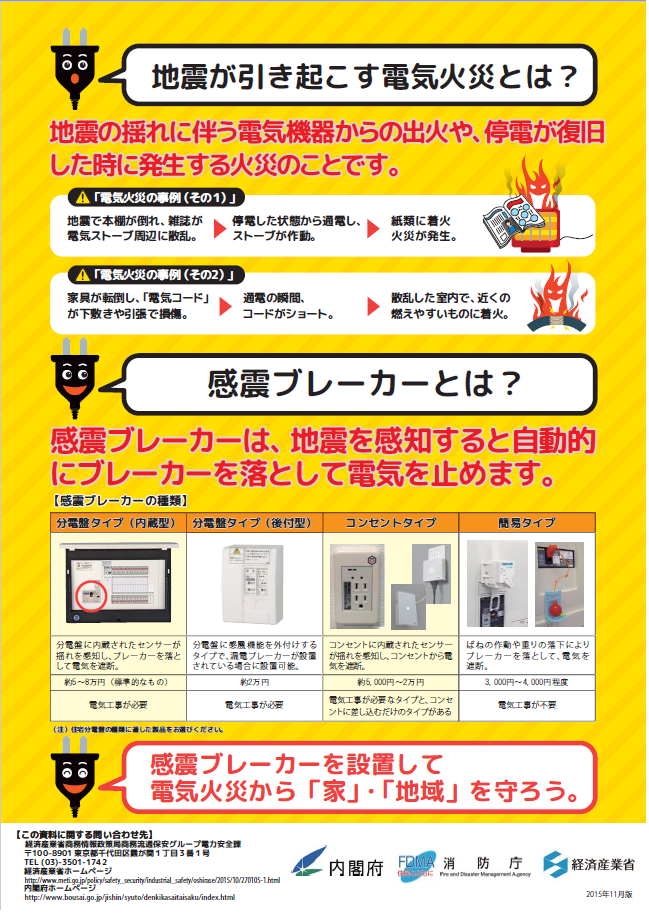

・電気火災が多発しています。プラグ、コンセントは、家具などの下敷きになっていないか、接続部が緩んだり折れ曲がったりしていないか、ほこりがたまっていないかを定期的に点検しましょう。

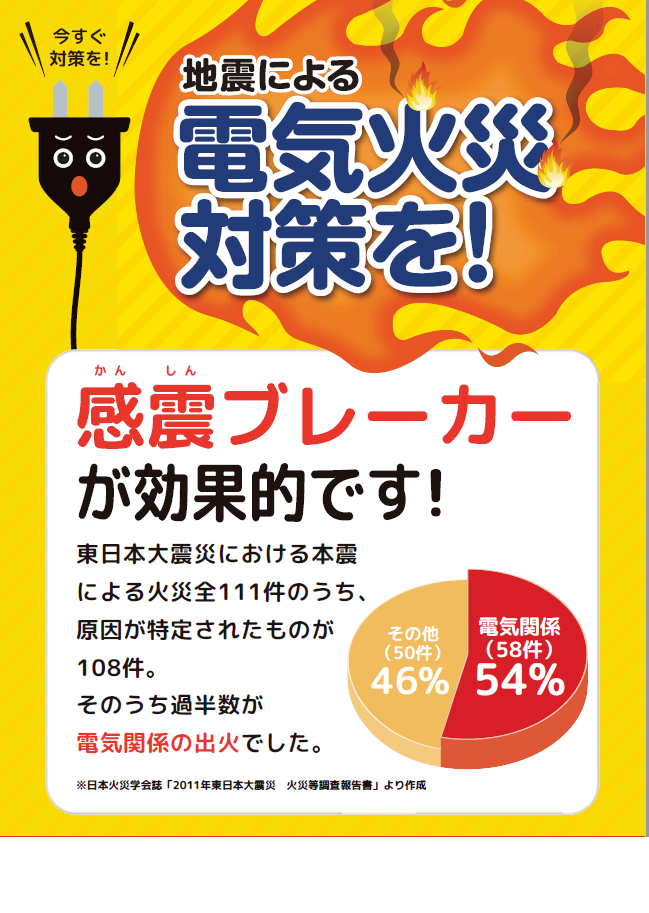

・地震による電気火災を防ぐために電気を自動で遮断する「感震ブレーカー」の設置も有効です。

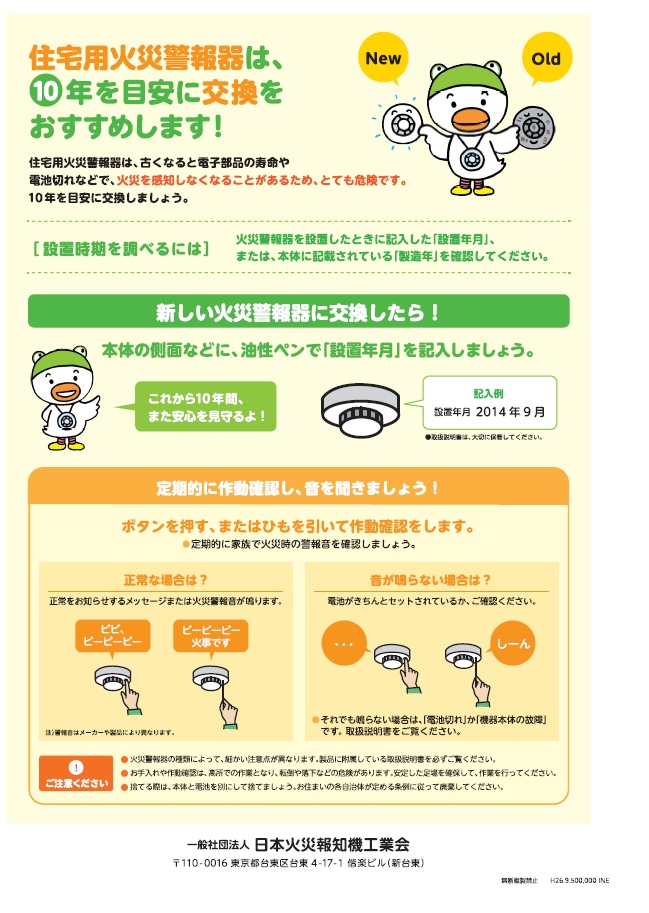

2.早く知る ! ~住宅用火災警報器~

住宅火災で多いのは、就寝中に発生した火災に気付かず逃げ遅れるという事例です。

このような逃げ遅れを防ぐために、寝室や階段に「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられています。

「住宅用火災警報器」は、火災の発生を大きな音で知らせてくれるため、避難に時間がかかることが多い高齢者がおられる住宅には、特に確実な設置が必要となります。

また、「住宅用火災警報器」の電池の寿命は、長いもので10年ですが、短いものの中には5年や1年で切れてしまうものもあります。

点検は簡単ですが、高い位置にあるため忘れられがちです。

いざというときに確実に作動するように、定期的な点検が大切です。

出典:消防庁ウェブサイト(https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/materials/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)

3.早く消す ! ~住宅用消火器~

万が一、火災が発生しても「消火器」を備えていれば、被害を最小限に食い止めることができます。

通常の消火器より軽くて小さい「住宅用消火器」や、女性や高齢者でも扱いやすいスプレータイプの「エアゾール式簡易消火具」も販売されています。

特に高齢者の住宅には、これらの器具を備えておくことをお薦めします。

動画「くらしにプラス!住宅用消火器」 (一般社団法人日本消火器工業会)<外部リンク>

4.火を拡大させない ! ~防炎品~

死者が発生した住宅火災で、最も多い出火原因はたばこによるものです。

なかでも寝たばこにより発生した火災で多くの死者が発生しています。また、調理中に衣服に火がつき亡くなる高齢者も発生しています。

このような火災による死者を減らすために、パジャマやエプロンといった衣類や、枕や布団カバーなどの寝具に、燃えにくく作られた「防炎品」を使用することをお薦めしています。

また、カーテンやじゅうたんなども「防炎品」であれば、万が一火災が発生しても、急激に火炎が拡大するのを防ぐことができます。

車やバイクのボディカバーなども同様に「防炎品」を使用することが、放火による火災の拡大防止に有効です。

わたくし達のくらしと防炎品(公益財団法人日本防災協会)<外部リンク>

ガスこんろの着衣着火の再現映像(独立行政法人製品評価技術基盤機構 )<外部リンク>