本文

建築物の省エネ基準適合義務および適合性判定

建築物の省エネ基準適合義務および適合性判定

1 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の概要

建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、平成27年7月8日に建築物のエネルギー消費性能を向上させることを目的とした、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が公布されました。その後、平成28年4月1日に建築物エネルギー消費性能向上計画認定制度、平成29年4月1日に建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定および届出制度が施行されました。

また、「脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、令和7年4月1日に全面施行となりました。

令和7年4月1日以降に工事着手する原則すべての建築物(住宅・非住宅)が省エネ基準適合義務の対象となり、省エネ基準への適合性判定を受けた後でなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりました。それに伴い、従来の届出制度や表示認定制度は廃止されました。

2 省エネ基準適合義務の対象

原則すべての新築・増築・改築に対して、省エネ基準への適合義務が発生します。

○以下の部分は適合義務の対象ではありません。

・増築、改築を行う建築物の既存部分

○以下の建築物は適合義務の対象ではありません。

・(高い開放性を有する部分を除いた)床面積が10平方メートル以下の建築物

・居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がないもの

・高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの

・歴史的建造物、文化財など

・応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場など

なお、適用除外の判定は棟単位で行います。

適合義務の対象外となる建築物の詳細は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の施行に関して(技術的助言)」(平成29年3月15日国住建環第215号、国住指第4190号)をご確認ください。

3 省エネ適合性判定の手続き

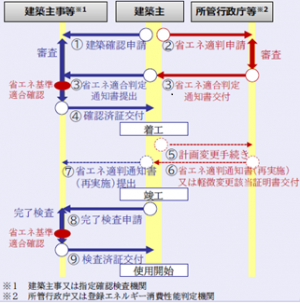

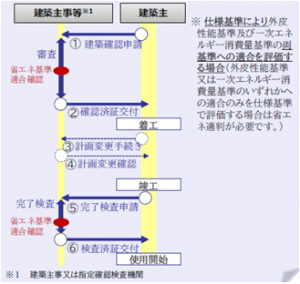

省エネ適合性判定と確認申請・完了検査に係る手続きの流れは、次のとおりです。

※省エネ適合性判定が必要な場合と要しない場合では、手続きの流れが異なるため、ご注意ください。

(1)省エネ適合性判定が必要なケース

(国土交通省法改正説明会資料より)

以下のものは省エネ適合性判定を受けたものとみなされます。

・建築物省エネ法第16条第3項に規定する認定(大臣認定)を受けた建築物

・建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受けた建築物

・低炭素建築物新築等計画認定を受けた建築物

(2)省エネ適合性判定が不要なケース

(国土交通省法改正説明会資料より)

・建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物(平屋かつ200平方メートル以下)で、建築士の設計に係るものは省エネ審査対象外

・(誘導)仕様基準を用いて省エネ基準適合を確認する建築物(※建築確認の審査において、省エネ基準適合を確認します。)

・設計住宅性能評価書の交付、長期優良住宅建築等計画の認定、長期使用構造等の確認を受けた建築物(※建築物全体に関して、外皮性能と⼀次エネルギ

ー消費量の両方を仕様基準で確認した場合に限ります。)

4 適合性判定の提出書類

A4版ファイルに以下を綴じて提出してください。

- ○計画書および変更計画書

2. 変更計画書(様式第2) [Wordファイル/20KB]

※様式第1の第二面から第五面を添付してください。

3. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第2項の規定による計画通知書(様式第11) [Wordファイル/16KB]

※様式第1の第二面から第五面を添付してください。

4. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第3項の規定による計画変更通知書(様式第12) [Wordファイル/17KB]

※様式第1の第二面から第五面を添付してください。

- ○委任状

決められた様式はありません。

- ○添付図書

提出する図書および図書に明示すべき事項は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第3条第1項を参照してください。

- ○提出部数

2部(正・副)

5 軽微な変更に関する証明書の交付を受けるとき

再計算が必要となる軽微な変更(ルートCに限る)

・軽微変更に関する計画書(様式第2号) [Wordファイル/11KB]

・省令別記様式第一の第二面から第七面までに記載すべき事項を記載した書類(省令別記様式第一の(注意)に準じて記入してください。)

・省令第3条第1項に規定する図書(変更に関する部分に限る)

・委任状

軽微な変更に関する証明書の交付手数料一覧 [PDFファイル/26KB]

6 その他の軽微変更の場合の手続き

(1)ルートA

:建築物の省エネ性能を向上させる変更、省エネ性能に影響しないことが明らかな変更に限る

(2)ルートB

:一定の範囲内で省エネ性能を低下させる変更に限る

(3)提出様式(ルートA、B共通)

・設計変更届(様式第32号) [Wordファイル/25KB]

・変更箇所を記載した図書

・建築基準法施行規則第3条の2各項各号に掲げる軽微な変更があれば、その変更箇所を記載した図書も添付してください

提出部数

2部(正・副)

7 完了検査を受けるとき

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第3項の規定による通知書を受けた建築確認で、建築基準法第7条の規定による完了検査申請を行う場合、廿日市市建築基準法施行細則第8条第1項第二号から第五号の規定による省エネ基準工事監理状況報告書を提出してください。

軽微変更ルートCの場合、軽微な変更に関する証明書を提出してください。

○工事監理状況報告書様式

・「標準入力法」を用いて省エネ基準への適合を確認する建築物は、別記様式第2号の3による省エネ基準工事監理状況報告書 [Wordファイル/19KB]

・「標準計算法」を用いて省エネ基準への適合を確認する建築物は、別記様式第2号の4による省エネ基準工事監理状況報告書 [Wordファイル/20KB]

・「モデル建物法」を用いて省エネ基準への適合を確認する建築物は、別記様式第2号の5による省エネ基準工事監理状況報告書 [Wordファイル/16KB]

・「モデル建物法(小規模版)」を用いて省エネ基準への適合を確認する建築物は、別記様式第2号の6による省エネ基準工事監理状況報告書 [Wordファイル/16KB]

・「(誘導)仕様基準」を用いて省エネ基準への適合を確認する建築物は、別記様式第2号の7による省エネ基準工事監理状況報告書 [Wordファイル/15KB]

・「(誘導)仕様基準・計算併用法」を用いて省エネ基準への適合を確認する建築物は、別記様式第2号の4による省エネ基準工事監理状況報告書 [Wordファイル/20KB]および

別記様式第2号の7 [Wordファイル/15KB]による省エネ基準工事監理状況報告書

(注意)

省エネ基準工事監理状況報告書に添付する写真に関しては、断熱材の種類・仕様、厚さ、施工範囲の確認ができるものとしてください。

写真撮影方法に関しては、「断熱材の写真撮影マニュアル」 を参考にしてください。

※令和7年3月31日以前に着工

・標準入力法を用いて省エネ基準への適合を確認する建築物は、別記様式第2号の3による省エネ基準工事監理状況報告書

・モデル建物法を用いて省エネ基準への適合を確認する建築物は、別記様式第2号の5による省エネ基準工事監理状況報告書

- ○提出窓口

廿日市市役所 建設部 建築指導課 建築審査係

〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号

電話:0829-30-9183 ファクス:0829-31-0999

※上記の窓口へ直接提出してください

- ○建築物省エネ法関連情報

建築物エネルギー消費性能基準や適合性判定の概要に関しては、以下のホームページをご覧ください。

- 国交省ホームページ 建築物省エネ法のページ<外部リンク>

- 一般財団法人建築環境・省エネルギー機構ホームページ<外部リンク>

- 国立研究開発法人建築研究所ホームページ<外部リンク>

- ○廿日市市が所管行政庁として定める事項

適合性判定の委任

- ○適合性判定の委任

建築物エネルギー消費性能基準適合性判定は、廿日市市のほか登録建築物エネルギー消費性能判定機関でも行うことができます。

- ○登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

○登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

平成29年4月1日