本文

水産資源の回復・管理の推進

魚介類の種苗(しゅびょう)放流

本市の海面漁業の漁獲量は、減少傾向が続いています。水産資源の持続的な利用を確保し、豊かな食を支える水産業の健全な発展を図るため、漁業協同組合とともに、稚魚などの種苗放流を行っています。

稚魚は、海面に放流しただけでは大型の魚に食べられてしまう恐れがあるため、放流カゴを使用し、海底まで稚魚を確実に届ける方法をとっています。

【放流カゴによる種苗放流】

放流を行っている魚種は、食卓でもよく知られる次の魚介類で、写真の左側が放流時の種苗、右側が漁獲サイズにまで成長した成魚です。

クルマエビ

茶褐色のしま模様が特徴で、体を丸めると車輪のように見えるので、この名がついたと言われています。

成長が速く、6月に体長5センチメートルで放流したものは、秋には10センチメートル以上の漁獲サイズにまで育ちます。

エビの中では、最も美味とされ、刺身、塩焼き、天ぷらなど、瀬戸内の魚料理には欠かせない品です。

毎年、梅原漁港と丸石漁港では、保育園児たちと一緒になって放流を行っています。

ガザミ

ワタリガニとも呼ばれ、足の先がひれの形をしていて、海を泳ぎ渡るので、この名があります。

体長1センチメートルの種苗を育ちやすい藻場に放流し、翌春には漁獲対象の13センチメートル以上になります。

非常に美味で高価なカニで、塩ゆでや酢の物で食べられます。メスは、冬から春にかけて甲羅の中に内子が詰まり、絶品です。

メバル

口と眼が大きく、「メバル」という名も大きく張り出した眼に由来しています。

成長は遅く、5歳でも20センチメートル程度ですが、海藻が多い岩礁域やかき筏にも群れをなして生息するなど磯の小魚の代表ともいえます。

大きいものは刺身にもしますが、煮付け、塩焼き、空揚げ、味噌汁といった家庭料理に向きます。

ギザミ

和名は「キュウセン」ですが、瀬戸内海沿岸では「ギザミ」と呼ばれます。

藻場や岩場が点在する砂質域に多く生息し、夜間は砂に潜って眠ります。成長が遅く、5年で17センチメートル程度にしかなりません。

他の地方ではあまり食されない魚ですが、瀬戸内では、煮付け、南蛮漬けなどで食べられています。

オニオコゼ

背びれに猛毒をもち、押しつぶされたような顔が特徴です。

海底をはうように泳ぎ、砂によく潜るため、放流後の高い生存率が期待できますが、成長は遅く、漁獲サイズの15センチメートル以上になるのに3年以上かかります。

味はいたって美味で、高価で取り引きされ、活け造り、空揚げ、味噌汁など、高級料理にもなります。

キジハタ

広島県立総合技術研究所 水産海洋技術センター提供

体長は40センチメートル以上にまでなり、体色はオレンジ色で、朱色の斑点が全身に見られます。目は緑色で、キジハタの語源となったキジ色をしています。

「アコウ」とも呼ばれ、群れを作らず単独で生活し、昼は岩陰や洞窟の中に潜んでいます。

高級魚として珍重され、旬は初夏で、造り、煮付けとして食べることが多いですが、鍋料理にも適しています。

マコガレイ

広島県立総合技術研究所 水産海洋技術センター提供

ふ化してすぐは目が左右にありますが、放流魚は左目は右側に完全に移動しています。

扁平となって海底で生活し、概ね40~45センチメートルにまで成長します。古くは、子持ちの煮付け魚として冬から春先が旬とされてきましたが、

流通の発達により鮮度の良いものが出回るようになり、刺身用の高級魚として夏場が旬と言われるようになりました。

サザエ

岩礁域に生息する大型の巻貝で、殻高、殻径とも10センチメートル以上になります。

殻に棘があるものと無いものがあり、瀬戸内海では、棘の無いものが多くいます。刺身または殻ごと焼いた壺焼きで食べます。

冬から春が旬で、夏は産卵期に当たるため身がやせますが、年間を通して流通しています。

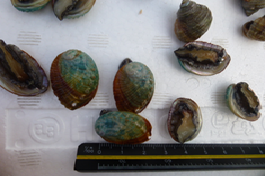

アワビ

岩礁域に生息し、皿状の殻をもちますが巻貝の一種です。高級食材で、コリコリした歯さわりが特徴で、刺身、水貝、酒蒸し、ステーキ、粥(かゆ)などに調理されます。

中華料理では、ゆでてから干した干しアワビが珍重され、大きいものほど高価になります。

貝塚からも出土することから、古くから食用とされていたことがわかります。

マナマコ

体は円筒形で、前端に口、後端に肛門があり、アカナマコ、アオナマコ、クロナマコの3型があります。

体長は、20~30センチメートルで、泥土中の有機物を餌とし、再生力が強く、前後2つに切断すると、それぞれ独立の個体となって再生することがあります。

酢の物、酢漬け、塩漬けにして食べますが、腸の塩辛「このわた」は珍味として有名です。

生育環境の保全整備

種苗放流の効果を高めるためには、さまざまな水産資源の産卵、育成の場となる干潟や藻場の保全を図るとともに、稚魚などの成長段階に応じた生育環境の整備が必要になります。

このため、干潟の沖の浅い海域には、藻場の着生や幼稚魚の着底場となる投石帯を設けるとともに、その沖合の水深帯に稚魚から未成魚期の生息環境となる魚礁を設置するなど、水産資源の再生産につながる漁場環境の創出に努めています。

なお、魚礁には、カキ殻の活用によって複雑な小空間を多数形成し、餌生物の培養や幼稚魚の隠れ場を創出するなどの増殖機能と海藻類の着生機能を併せ持つタイプのものを採用しています。

【海藻類が着生した小型貝殻ブロック】 【カキ殻入りパイプを組み込んだ魚礁】 【魚礁の下部に集まったメバル幼魚】

資源管理

水産資源の保護育成のためには、漁業者自らが小型魚や産卵親魚の保護などの資源管理の取り組みを進めるほか、小さな魚は捕らずに再放流するなど市民意識の向上による資源保護も大切です。

特にアサリは、生産量が全国的に減少し、資源が危機的状況にあると言われています。この原因のひとつに、アサリは「自然に増えるもの」と考え、無秩序に採られてきたことがあげられます。

現在では、アサリ資源の持続的な利用を図るには、アサリに適した生息環境の維持と、親貝や稚貝の保護育成により、資源量を回復させることが重要な課題となっています。

一般的にアサリの生息する干潟には、漁業法に基づき、漁業協同組合に対し共同漁業権が免許されています。組合員が共同で利用して漁業を営み、さまざまな資源管理の対策を行い、アサリの資源の回復を図る努力を行っています。一般の人がこの権利を侵すと、漁業権侵害として罰せられることがあります。

廿日市市内では、宮島の大鳥居沖合いが潮干狩りが開放されている唯一の場所ですので、資源の保護に注意しながら、こちらで潮干狩りを楽しんでください。

【アサリ漁場の管理】