○会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関する規則

令和2年2月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

2 別表第1に規定する任命権者が定める号給は、会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、当該職務に応じた号給とする。

(1) 第1号会計年度任用職員 1号給

(2) 第2号会計年度任用職員 2号給

4 前2項の規定にかかわらず、特別の事由により当該各項の規定により難いと認められる者の号給は、任命権者が別に定めることができる。

5 前3項の規定の適用を受ける会計年度任用職員以外の会計年度任用職員で、市長が定めるものの号給は、当該各項の規定の適用を受ける会計年度任用職員との権衡を考慮して任命権者が別に定める。

6 前3項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給を超えることはできない。

(一部改正〔令和6年規則14号〕)

2 条例第16条第11項の規則で定める基本報酬は、別表第2の職務欄に掲げる職務の区分に応じ、同表の給料月額欄に定める額を基準月額とし、同条第6項から第8項までの規定の例により算出した額とする。

3 会計年度任用職員が当該会計年度任用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料又は基本報酬の支給を請求したときは、前2項の規定による給料又は基本報酬の支給日前であっても、請求の日までの給料(その月の現日数から週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)による。)又は基本報酬(月額で定める基本報酬にあっては、日割計算による。)をその際に支給するものとする。

5 給料又は基本報酬の支給日後において新たに会計年度任用職員(第1号会計年度任用職員にあっては、月額で基本報酬が定められている者に限る。以下この条において同じ。)となった者及び支給日前に退職した会計年度任用職員の給料又は基本報酬は、日割計算によってその際に支給する。ただし、特別の事由によりその際に支給することが困難と認められる場合は、この限りでない。

6 会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料又は基本報酬は、日割計算により支給する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項に規定する休職(以下「休職」という。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第29条第1項に規定する停職(以下「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(3) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

7 月の初日から引き続いて休職中の会計年度任用職員、停職中の会計年度任用職員、専従許可の有効期間中の会計年度任用職員及び育児休業中の会計年度任用職員が、給料又は基本報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料又は基本報酬をその際支給する。ただし、特別の事由によりその際に支給することが困難と認められる場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和6年規則14号〕)

(期末手当の支給)

第6条 条例第15条第1項前段の規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 任期が6月未満の第2号会計年度任用職員(第5項の規定により任期が6月以上の第2号会計年度任用職員とみなされる者を除く。)

(2) 休職にされている第2号会計年度任用職員

(3) 停職にされている第2号会計年度任用職員

(4) 専従許可を受けている第2号会計年度任用職員

(5) 育児休業をしている第2号会計年度任用職員のうち、条例第15条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)以前6月以内の期間において勤務した期間がある第2号会計年度任用職員以外の第2号会計年度任用職員

2 条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する第2号会計年度任用職員

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受けることとなった第2号会計年度任用職員

3 条例第26条第1項前段の規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 任期が6月未満の第1号会計年度任用職員(第5項の規定により任期が6月以上の第1号会計年度任用職員とみなされる者を除く。)

(2) 休職にされている第1号会計年度任用職員

(3) 停職にされている第1号会計年度任用職員

(4) 専従許可を受けている第1号会計年度任用職員

(5) 育児休業をしている第1号会計年度任用職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある第1号会計年度任用職員以外の第1号会計年度任用職員

(6) 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第5号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第3条第2項及び第4条の規定により定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が25時間(以下「週平均25時間勤務」という。)未満の第1号会計年度任用職員

4 条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する第1号会計年度任用職員

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受けることとなった第1号会計年度任用職員

5 任期が6月に満たない者のうち、週平均25時間勤務以上であり、かつ当該任期と次の各号に掲げる期間(週平均25時間勤務以上の期間に限る。)との合計が6月以上となるものは、任期が6月以上の者とみなす。

(1) 同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間

(2) 基準日の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続く場合における当該前会計年度において在職した期間(これに準じるものとして市長が定める期間を含む。)

(3) 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員から引き続いて会計年度任用職員となった場合における当該職員として在職した期間(当該会計年度任用職員として基準日まで引き続き在職している場合に限る。)

基準日 | 支給日 |

6月1日 | 6月20日 |

12月1日 | 12月10日 |

7 条例第15条第3項に規定する期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した第2号会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

8 基本報酬を月額で定める第1号会計年度任用職員に係る条例第26条第3項に規定する期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額とする。

9 基本報酬を日額又は時間額で定める第1号会計年度任用職員に係る条例第26条第3項に規定する期末手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬の合計の1月当たりの平均額とする。

11 前項の期間算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職にされている会計年度任用職員として在職した期間については、その全期間

(2) 専従許可を受けている会計年度任用職員として在職した期間については、その全期間

(3) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

12 第10項の規定にかかわらず、基準期間において会計年度任用職員以外で市長が別に定める職員として在職した期間がある場合は、これを通算した期間とする。

(一部改正〔令和4年規則37号・53号・5年26号・6年14号〕)

(勤勉手当の支給)

第7条 条例第15条の2第1項前段の規則で定める職員は、前条第1項各号のいずれかに該当する者とする。

2 条例第15条の2第1項後段の規則で定める職員は、前条第2項各号のいずれかに該当する者とする。

3 条例第26条の2第1項前段の規則で定める職員は、前条第3項各号のいずれかに該当する者とする。

4 条例第26条の2第1項後段の規則で定める職員は、前条第4項各号のいずれかに該当する者とする。

5 条例第15条の2第1項又は第26条の2第1項の規則で定める日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、支給日欄に掲げる日(これらの日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、特別の事由によりこれにより難いと認められる場合は、市長は、別に勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。

基準日 | 支給日 |

6月1日 | 6月20日 |

12月1日 | 12月10日 |

7 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間 | 割合 |

6か月 | 100分の100 |

5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |

5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |

4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |

4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |

3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |

3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |

2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |

2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |

1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |

1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |

15日以上1か月未満 | 100分の10 |

15日未満 | 100分の5 |

0 | 0 |

8 条例第15条の2第3項に規定する勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した第2号会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

9 基本報酬を月額で定める第1号会計年度任用職員に係る条例第26条の2第3項に規定する勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額とする。

10 基本報酬を日額又は時間額で定める第1号会計年度任用職員に係る条例第26条の2第3項に規定する勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬の合計の1月当たりの平均額とする。

11 勤務期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(2) 育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(4) 条例第27条の規定により給与を減額された期間(育児休業法第19条第2項及び会計年度任用職員勤務時間規則第14条第2項の規定により給与を減額された期間を除く。)

(5) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 会計年度任用職員勤務時間規則第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 会計年度任用職員勤務時間規則第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 基準日以前6か月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、全期間

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の112.5超100分の122.5以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の102.5超100分の112.5以下

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 100分の82.5超100分の92.5以下

(5) 勤務成績が良好でない職員 100分の82.5以下

(追加〔令和6年規則14号〕)

2 地域手当に相当する報酬は、基本報酬の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔令和6年規則14号〕)

(1) 基本報酬を月額で定める第1号会計年度任用職員に対して月額をもって定められている特殊勤務手当に相当する報酬を支給する場合 当該月額をもって定められている特殊勤務手当の額に会計年度任用職員勤務時間規則第3条第2項の規定により当該第1号会計年度任用職員について任命権者が割り振る勤務時間の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額

(2) 基本報酬を月額で定める第1号会計年度任用職員に対して日額をもって定められている特殊勤務手当に相当する報酬を支給する場合 当該日額をもって定められている特殊勤務手当の額

(3) 基本報酬を日額又は時間額で定める第1号会計年度任用職員に対して日額をもって定められている特殊勤務手当に相当する報酬を支給する場合 当該日額をもって定められている特殊勤務手当の額

2 前項各号に定める額以外には、特殊勤務手当に相当する報酬は支給しない。

3 前2項に規定するもののほか、特殊勤務手当に相当する報酬は、職員の給与の支給に関する規則(昭和31年規則第5号。以下「給与規則」という。)第18条の規定により特殊勤務手当の支給を受ける職員の例により支給する。

(一部改正〔令和6年規則14号〕)

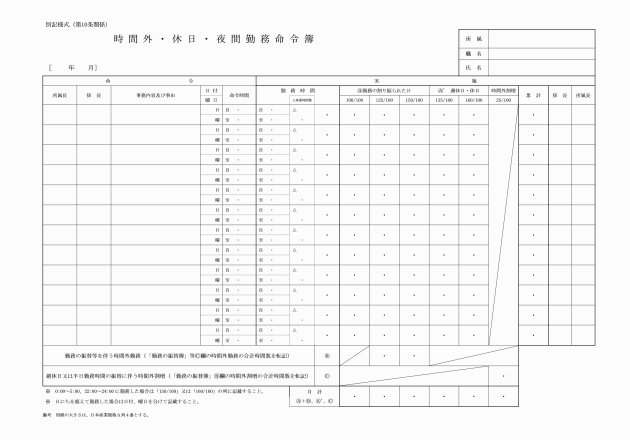

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬の支給)

第10条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、勤務1時間につき、条例第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外に勤務した次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を条例第21条に規定する時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務又はあらかじめ会計年度任用職員勤務時間規則第3条第2項ただし書により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項から第3項までにおいて「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外にした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が1週間当たり38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、条例第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第22条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の160)

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員勤務時間規則第5条に規定する週休日の振替等により、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(条例第22条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、条例第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務(前項ただし書に規定する勤務を除く。以下この条において「第2項勤務」という。)の時間を合計した時間が1か月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した第1項勤務及び第2項勤務の全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、条例第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に第1項勤務にあっては、100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、第2項勤務にあっては、100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

4 会計年度任用職員勤務時間規則第9条に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に第1号会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した第1項勤務及び第2項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当に相当する報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、条例第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に第1項勤務にあっては、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に規定する割合を減じた割合、第2項勤務にあっては、100分の25の割合を乗じて得た額の時間外勤務手当に相当する報酬を支給することを要しない。

(1) 祝日法による休日(会計年度任用職員勤務時間規則第11条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(会計年度任用職員勤務時間規則第11条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)

6 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員勤務時間規則第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている第1号会計年度任用職員以外の第1号会計年度任用職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、市長が別に定める日についても休日に含むものとする。

7 条例第22条の規則で定める職員は、基本報酬を日額又は時間額で定める第1号会計年度任用職員とする。

8 条例第22条の規則で定める割合は、100分の135とする。

9 時間外勤務手当に相当する報酬、休日勤務手当に相当する報酬及び夜間勤務手当に相当する報酬の支給については、時間外・休日・夜間勤務命令簿(別記様式)によって勤務を命ずるものとし、これによって第1号会計年度任用職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

10 時間外勤務手当に相当する報酬、休日勤務手当に相当する報酬及び夜間勤務手当に相当する報酬の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当に相当する報酬のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

11 時間外勤務手当に相当する報酬、休日勤務手当に相当する報酬及び夜間勤務手当に相当する報酬は、その月分を翌月の基本報酬の支給日に支給するものとする。

(一部改正〔令和6年規則14号〕)

(給与の減額)

第11条 条例第27条第1項に規定する勤務をしないことについて規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 祝日法による休日等の場合

(2) 年末年始の休日等の場合

(3) 会計年度任用職員勤務時間規則第13条に規定する年次有給休暇による場合

(4) 会計年度任用職員勤務時間規則第14条第1項に規定する特別休暇による場合

(5) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第9号)第2条の規定によって職務に専念する義務を免除された場合(市長が別に定める場合を除く。)

(6) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第17号)第2条第1号に規定する場合で勤務しないことについて任命権者の承認があった場合

(1) 月額により基本報酬を定められている第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないとき 前項各号に定める場合

6 月額で支給される特殊勤務手当又は特殊勤務手当に相当する報酬は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 条例第27条の規定によって給与を減額された場合

(2) 第3項の規定によって給与を減額された場合

(3) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(一部改正〔令和6年規則14号〕)

(給与の額の端数の処理)

第12条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(一部改正〔令和6年規則14号〕)

(費用弁償の支給)

第13条 条例第31条に規定する費用弁償は、次に掲げる第1号会計年度任用職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする第1号会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である第1号会計年度任用職員以外の第1号会計年度任用職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる第1号会計年度任用職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車等(自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車をいう。以下同じ。)を使用することを常例とする第1号会計年度任用職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である第1号会計年度任用職員以外の第1号会計年度任用職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる第1号会計年度任用職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする第1号会計年度任用職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である第1号会計年度任用職員以外の第1号会計年度任用職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(1) 基本報酬を月額で定める第1号会計年度任用職員 給与条例第14条の規定により通勤手当の支給を受ける職員の例により計算した額

(2) 基本報酬を日額又は時間額で定める第1号会計年度任用職員 次に掲げる第1号会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 前項第1号に掲げる第1号会計年度任用職員 当該第1号会計年度任用職員が交通機関等を利用する区間(当該区間に運賃等の額の異なる交通機関が2以上運行されている場合は、常態として使用している交通機関の区間)に係る通用期間が1月である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)を別表第4の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める回数(当該第1号会計年度任用職員の任用期間が1月未満のときは、実際の通勤回数)で除した額又は回数乗車券等の運賃等の1日当たりの額のうちいずれか低い額(2以上の交通機関等を利用する者にあっては、利用する区間ごとに算出した当該額を合算した額(当該額が2,619円を超えるときは2,619円))(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

4 費用弁償は、これを受けている第1号会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日から支給額を改定する。

5 費用弁償は、日額で定める基本報酬の支給方法に準じて支給する。

6 この条に定めのない事項は、給与条例第14条の規定により通勤手当の支給を受ける職員の例による。

(一部改正〔令和6年規則14号〕)

(一部改正〔令和6年規則14号〕)

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和6年規則14号〕)

附則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年9月27日規則第53号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月22日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行し、改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関する規則別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

基準となる職務内容 | 職務の級 | 号給 | |

級 | 号給 | ||

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 定型的な業務又は補助的業務に従事する者の職務 | 1級 | 1号給以上で任命権者が定める。 |

調査、相談、指導その他支援業務に従事する者又はこれらと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる業務に従事する者の職務 | 1級 | 10号給以上で任命権者が定める。 | |

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 市有施設等の管理運営支援に従事する者、職員に対する助言及び指導等業務に従事する者、広く市民生活を対象とした相談業務に従事する者又はこれらと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる業務に従事する者の職務 | 2級 | 1号給以上で任命権者が定める。 |

高度の公務経験等を有し、特命事項に従事する者又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる業務に従事する者の職務 | 2級 | 67号給以上で任命権者が定める。 | |

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 特に高度の公務経験等を有し、職員への技術的支援又は助言等を行う業務に従事する者の職務又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる業務に従事する者の職務 | 3級 | 1号給以上で任命権者が定める。 |

別表第2(第4条関係)

(一部改正〔令和6年規則14号〕)

職務 | 給料月額 |

特別支援教育に関する専門的指導、助言及び相談に関する業務に従事する者の職務 | 427,000円 |

施策の法令適合性等の検証及び法令解釈等の支援に関する業務に従事する者の職務 | 539,000円 |

別表第3(第8条関係)

(一部改正〔令和6年規則14号〕)

支給地域 | 支給割合 |

東京都のうち特別区 | 100分の20 |

広島市 | 100分の10 |

廿日市市 | 100分の3 |

市長が別に定める地域 | 100分の3 |

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表第4(第13条関係)

(一部改正〔令和6年規則14号〕)

1週間当たりの勤務日数 | 平均1か月当たりの通勤所要回数 |

5日以上 | 21回 |

4日 | 17回 |

3日 | 13回 |

2日 | 8回 |

1日 | 4回 |

備考 1週間当たりの勤務日数が定められていない場合又はこの回数によることが適当でないと認められる場合は、平均1か月当たりの実際の通勤所要回数とする。

別表第5(第13条関係)

(一部改正〔令和6年規則14号〕)

自動車等の片道の使用距離 | 日額 |

5キロメートル未満 | 95円 |

5キロメートル以上10キロメートル未満 | 200円 |

10キロメートル以上15キロメートル未満 | 338円 |

15キロメートル以上20キロメートル未満 | 476円 |

20キロメートル以上25キロメートル未満 | 614円 |

25キロメートル以上30キロメートル未満 | 752円 |

30キロメートル以上35キロメートル未満 | 890円 |

35キロメートル以上40キロメートル未満 | 1,028円 |

40キロメートル以上45キロメートル未満 | 1,161円 |

45キロメートル以上50キロメートル未満 | 1,247円 |

50キロメートル以上55キロメートル未満 | 1,376円 |

55キロメートル以上60キロメートル未満 | 1,509円 |

60キロメートル以上 | 1,604円 |

(一部改正〔令和6年規則14号〕)